英会話を勉強していて、「リスニングが全然できない」「知っているはずの単語なのに聞き取れない」「話そうとしても言葉がつまる」──そんな経験はありませんか?

私もまさにそうで、何度も壁にぶつかりました。

そんな私が大きく変わるきっかけになったのが、シャドーイングです。

最初は「リスニングの練習法」というくらいの認識でしたが、実際に取り組んでみると、リスニング力だけでなく、発音やスピーキングにも効果があることを実感しました。

この記事では、私がTORAIZで学んだ方法をベースにアレンジした「私流シャドーイングのやり方」と、その効果を体験談としてまとめています。

いろいろな方法が紹介されていて迷う方も多いと思いますが、まずは一つのやり方を試してみたい方の参考になれば嬉しいです。

なぜ英会話上達にシャドーイングを取り入れたのか

他の勉強法では伸び悩んだ理由

社会人になってから英語を勉強し直そうと思っても、なかなか続かない、成果が出にくい……そんな時期が長くありました。

単語帳をめくったり、英文を黙読したり、リスニング教材をただ流し聞きしたり。もちろん全くの無駄ではありませんでしたが、「実際の会話で使える英語力」としては手応えを感じられませんでした。

特にリスニングに関しては、知っている単語が音になると急に聞き取れなくなることが多く、「勉強しているのに伸びない」というもどかしさを感じていました。

シャドーイングに出会ったきっかけ(TORAIZ)

そんな中で出会ったのが、英語コーチングサービスの**TORAIZ(トライズ)**です。

学習方法の一つとして教えてもらったのがシャドーイングでした。

「音声を聞いたあとに、同じように声を出してまねする練習」と聞くと単純に思えるのですが、実際にやってみると奥が深い。

これまでの勉強法と違い、耳と口を同時に使い、さらに脳をフル回転させる学習法なので、負荷は大きいものの「これは効きそうだ」と直感しました。

最初は正直、全然ついていけず、自分の発音の悪さやスピードへの対応力のなさを痛感するばかり。

でも「これはやり続けたら絶対に変わる」という感覚があったんです。

ここから、私流のシャドーイングのやり方を模索していくことになりました。

私流シャドーイングの5ステップ

まず、私が実際に取り組んでいたシャドーイングの流れは次の5ステップです。

(1)テキストを見ずに音声を聞く

(2)日本語訳を読んで再度リスニング

(3)ディクテーションで弱点をあぶり出す(私的重要ポイント!)

(4)シンクロリーディングでスピードに慣れる(私的重要ポイント!)

(5)等速シャドーイングで仕上げる

(1)テキストを見ずに音声を聞く

最初はテキストを開かずに音声だけを聞きます。

理解度は完璧でなくてOK。

「なんとなく内容が分かるかな」という感覚で、耳の準備をするイメージです。

逆に、全くわからなければそのテキストはちょっとレベルが高すぎるかもしれません。

(2)日本語訳を読んで再度リスニング

次に日本語訳を読んだ上で、再び音声を聞きます。

このときもテキストは見ません。

意味を把握した状態で聞くと、「あ、ここはこう言っているのか」と音と意味が少しずつ結びついていきます。

(3)ディクテーションで弱点をあぶり出す(私的重要ポイント!)

ここが私のシャドーイング法の大きな柱の一つです。

音声を細かく止めながら、聞こえた通りにノートに書き出していきます。

わからなかったら空白を作っておいて、ここは聞き取れなかった、わからなかった、がわかるようにしておきます。

わからないからといって何度も聞くのではなく、とにかく一通りディクテーションします。

その後、テキストと照合すると、自分の「聞き取れない原因」がクリアになります。

- リンキングが理解できていない

- 単語を知らない

- 発音が不明瞭だった

など・・・。

こうした原因分析が、次の練習をぐっと効果的にしてくれます。

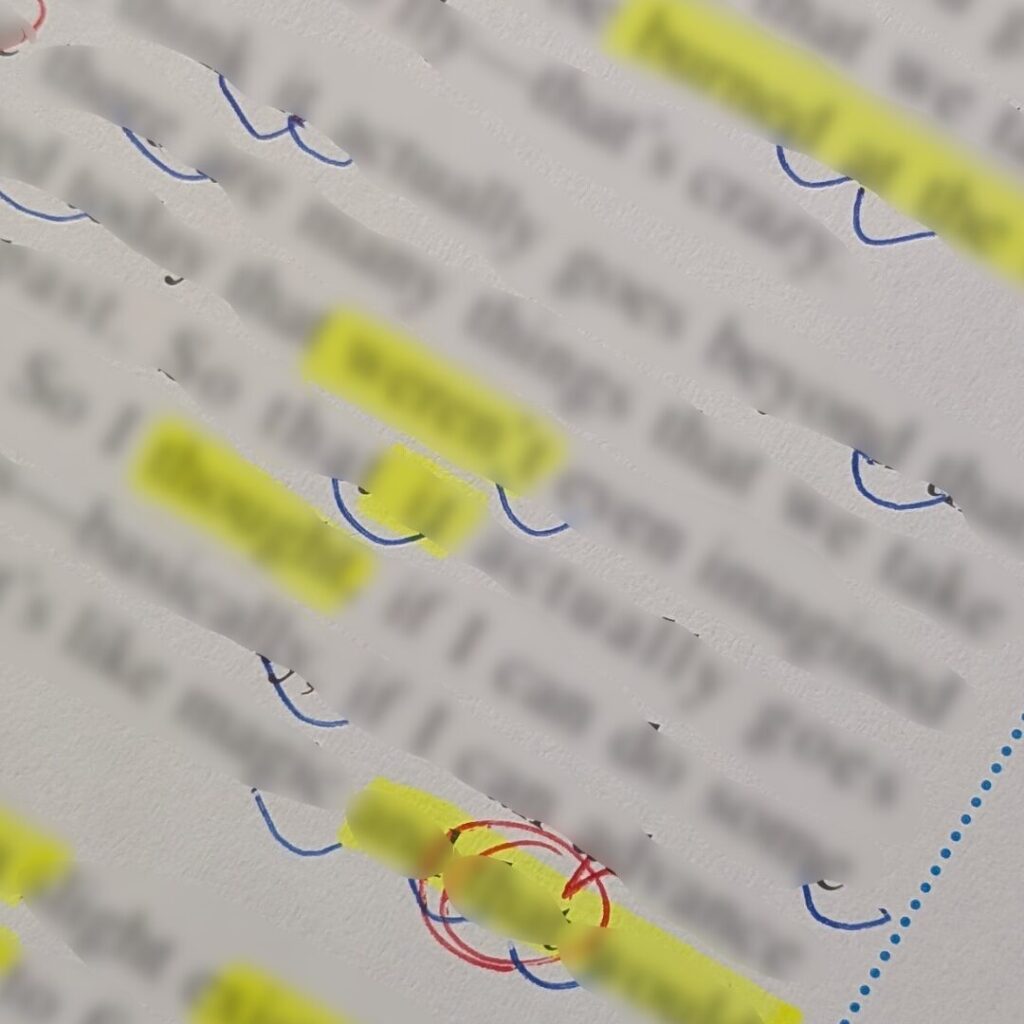

私は色分けルールを自分で作ったうえで参考書に大量に書き込み、カタカナ表記も活用しながら「自分専用のリスニング辞書」を作っていました。

(リンキングは青、聞き取れなかった塊は黄色のマーカー、何度聞いてもわからない苦手箇所は赤丸、など)

(4)シンクロリーディングでスピードに慣れる(私的重要ポイント!)

シンクロリーディングは、TORAIZで教わった手順の中に最初から含まれていました。

ただ、当初の私は「とりあえず流してやる」くらいで重視していなかったんです。

ところが実際にしっかり取り組んでみると、スピード対応力や発音改善に直結することに気づき、そこからは自分流に「特に重点を置くべきステップ」として位置づけるようになりました。

等速でもスラスラ声に出せるようになるまでひたすらに、ひたすらに練習したことが、私の英語力を大きく押し上げてくれたと思います。

5ステップの中で私が一番時間をかけているのがこのステップです。

(5)等速シャドーイングで仕上げる

最後はテキストを見ずに音声を追いかける、いわば完成形の練習です。

最初はついていけない部分もありますが、速度を落としつつ完璧にできるように練習し、最終的には等速でも自然にできるようになるまで何度も何度も繰り返しました。

特に引っかかる部分は重点的に練習して仕上げます。

工夫したポイントと失敗からの学び

ディクテーションとシンクロリーディングに時間をかけた効果

ディクテーションを丁寧に行うことで、自分がどこで聞き取れていないのかがはっきりし、弱点を一つずつ潰せました。

聞き取れないまま放置するのではなく、「なぜ聞けないのか」を分析できるようになったのは大きな収穫でした。

シンクロリーディングも、最初は「手順の一つ」くらいに考えていましたが、実際にやり込んでみると効果が絶大でした。

スピード対応力が格段に上がり、リズムやイントネーションも自然と身についたことで、発音全体が一段レベルアップしたと感じます。

聞き取れない原因を徹底分析する方法

ディクテーションをしていると、聞き取れない部分に必ず出会います。

そのときは「単語を知らなかったのか」「リンキングを理解していなかったのか」「単純に発音が不明瞭だったのか」など、原因を分類してメモしていました。

こうすることで「自分が苦手なのは単語力不足だな」とか「音のつながりに弱いな」といった傾向が見えてきて、練習の重点を絞れるようになりました。

「一つのやり方」にこだわりすぎない姿勢

最初の頃は「これが正解だ!」と思って同じ方法を繰り返していましたが、やってみると合わない部分も出てきます。

私の場合は、最初はディクテーションを取り入れていなかったのですが、途中で加えてみたら一気に質が上がりました。

逆に「なんか伸び悩んでいるな」と感じたら、やり方を少し変えてみる柔軟さも必要だと思います。

ただし、コロコロ方法を変えるのではなく、一定期間は続けてから判断することが大事です。

シャドーイングで実感した2つの効果

リスニング力が飛躍的に伸びた

シャドーイングの効果として一番よく言われるのが「リスニング力が伸びる」という点ですが、実際にやってみてまさにその通りだと感じました。

最初は知っているはずの単語が音になると全然聞き取れませんでしたが、繰り返し練習するうちに、音のつながりやリズムに耳が慣れていきました。

教材の音声だけでなく、ニュースや海外ドラマを見ていても「あ、前より聞こえる!」という瞬間が増え、努力が成果につながっている実感がありました。

スピーキング・発音にも効果があった理由

一方で、私にとって大きな発見だったのは、スピーキングや発音の改善にもつながったことです。

口を動かしながら何度もまねをする練習なので、自然とフレーズが口に残り、会話のときにスッと出てくるようになりました。

これは単なるリスニング練習では得られなかった効果です。

また、シンクロリーディングや等速シャドーイングを通じて、リズムやイントネーションも体に染み込み、以前よりも英語が伝わりやすくなったと感じています。

自分に合ったやり方を続ける大切さ

シャドーイングはリスニング練習として広く知られていますが、実際にやり込んでみると、スピーキングや発音にも効果があると実感しました。

とはいえ、最初から完璧にできるわけではなく、途中でつまずくことも多いと思います。

大事なのは、まずは一つのやり方を一定期間続けてみることです。

その中で「ここが自分には合わないな」「もっとこうすれば伸びそうだな」と気づく点が出てきたら、工夫やカスタマイズを加えていけばいいと思います。

私の場合は、ディクテーションを途中から取り入れたこと、そしてシンクロリーディングを「ただの手順」から「重要な柱」へ格上げしたことで、一気に質が上がりました。

最初は軽視していたステップが、実は伸び悩みを突破するカギだったという気づきも大きかったです。

そして、シャドーイングはそれ単体で完結するものではありません。

学習の習慣化や仕組みづくり、良質な教材との組み合わせによって、さらに効果が大きくなります。

実際に私は、学習習慣を整えたことや参考書を活用したことで、より成果を実感できました。

最後に伝えたいのは、語学は1日や2日で成果が出るものではないということです。

だからこそ、地道に継続して、自分に合った方法を少しずつ洗練させていく。

その過程こそが、英会話力を伸ばす一番の近道だと感じています。

コメント